コラム

便秘と腸内フローラ

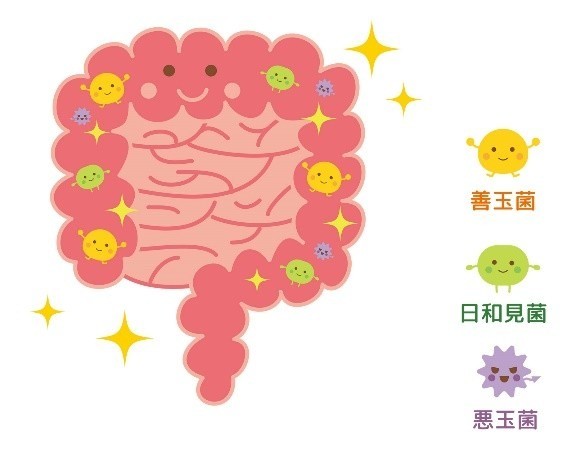

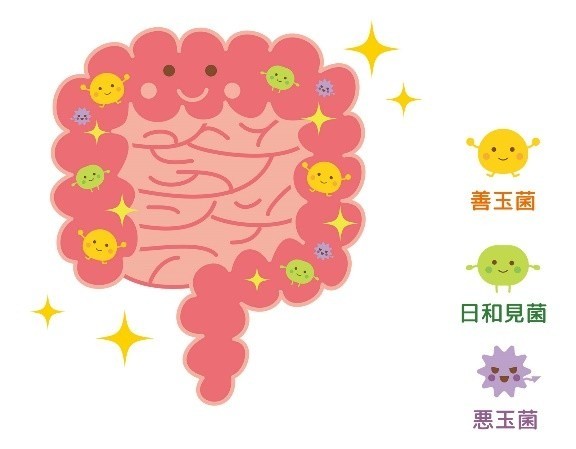

私たちの「腸」には大腸菌のような「悪玉菌」と乳酸菌などの「善玉菌」が共存しています。顕微鏡で腸内を観察すると、多種多様な腸内細菌が広がっている様子が、お花畑([英]flora)のように見えることから「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。これまでの医学研究で、「腸内フローラ」はヒトの免疫機能に関係することが知られています。免疫とは、細菌やウイルス、果てはがん細胞といった異物から私たちを守ってくれる体の仕組みです。そして、その機能の多くを担っているのが「腸」だと言われています。「腸内フローラ」が、最適な状態に整っている程、免疫力が高く、栄養の吸収も良くなって、健康を維持することができるのです。さらに最近の研究では、「腸内フローラ」は老化や認知症などとも関連することがわかってきました。

また、腸内環境が乱れれば、皮膚の保湿に関与するバリア機能も悪くなることから美容の秘訣も「腸」にあるといわれています。そこで「腸内フローラ」を整える食事のヒントです。ヨーグルト、キムチ、納豆、味噌、チーズなどの発酵食品は「プロバイオティクス」と呼ばれ、善玉菌の増殖を促します。また、オリゴ糖(きな粉やハチミツなど)や食物繊維(豆類や海藻類など)などは「プレバイオティクス」と呼ばれ、善玉菌のエサになることが知られており、両者を上手に摂取することを「シンバイオティクス」と呼び、腸内環境へのアプローチとして近年、注目を集めています。そして、より一層大事なことが便秘の回避です。いくら食品に気を使っても、腸内に便が停滞すれば、悪玉菌が増殖して「腸内フローラ」は悪化してしまいます。大腸がんなどの病気を招きやすくなることもわかっています。便秘の定義とされる週に3回未満の排便やウサギの糞といった硬便や慢性的な残便感がある方は、医療機関への相談をお勧めします。今では様々な薬効の便秘薬が存在することから、患者さんの排便状況をよく聴取し、必要な検査を行うことで、最適な便通を目指すことが可能になります。遠山病院では2025年7月より「便秘外来」を新設し、予約制での診療をはじめました。

詳しくは、特定医療法人同心遠山病院にご相談下さい。℡059(227)6171(代)。

よくご覧になられている

ページのご案内